Fünf Projekte, die von unserer unabhängigen Jury zu Vorbildern gekürt wurden. Warum? Das erklären die Preisträger am besten selbst. Lernen Sie unsere Besten kennen.

Menschen steigen dann gerne auf ihr Fahrrad als Zubringer zur Schiene um, wenn es vernünftige Radwege gibt. Und so entwickelte die Kommune in Wunstorf nahe Hannover für ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger sowie die der umliegenden Gemeinden einen Anreiz, um künftig mit dem Rad statt mit dem Auto zum dortigen S- und Regionalbahnhof zu kommen.

Die Idee für die Leuchtturmtrasse Wunstorf war geboren: einen komfortablen Radweg, der Steinhude und Luthe mit Wunstorf verbindet. Auf der Radvorrangroute können Pendlerinnen und Pendler künftig mit 20-25 km/h zum Bahnhof Wunstorf rauschen. Die Radverbindung wurde extra so angelegt, dass sie etwa 80 Prozent der Bevölkerung praktisch direkt vor ihrer Haustür abholt und dazu einlädt, sich aufs Rad zu schwingen. Die Radtrasse befindet sich gerade noch im Bau. Zu ihr gehören auch Abstellplätze, Lademöglichkeiten für E-Bikes, Schließfächer sowie Reparatur-Stationen.

| Wer? | Stadt Wunstorf |

| Was? | Durch den Bau der Radvorrangroute mit Abstellplätzen, Lademöglichkeiten und Reparaturstationen können Pendlerinnen und Pendler unkompliziert und komfortabel mit dem Fahrrad zum Bahnhof und zurück pendeln. |

| Seit wann? | April 2022 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Durch extrabreite Radwege und Angebote wie Schließfächer, Reparaturstationen schafft die Kommune attraktive Anreize, um das Verlagerungspotenzial auf umweltfreundliche Verkehrsmittel im ländlichen Raum zu erschließen. |

| Weitere Informationen | https://www.wunstorf.de/bauen-wohnen/mobilitaet/radverkehr/ |

Worum geht es in Ihrem Projekt?

Die Stadt Wunstorf möchte den Menschen in Wunstorf ein attraktives Mobilitätsangebot bieten, dabei soll der Radverkehrsanteil gesteigert und die intermodalen Wegeketten attraktiver gestaltet werden.

Ziel des Projektes ist es, mit einem gebündeltem Maßnahmenpaket 80% den Wunstorfer Bürgerinnen und Bürgern eine sehr gute Radinfrastruktur anzubieten und damit das Alltagsradeln deutlich zu unterstützen.

Im Kern geht es um eine 12,5 Kilometer lange Radroute (Radvorrangroute), die die Ortschaften Steinhude, Großenheidorn, Klein-Heidorn mit der Kernstadt und dem Bahnhof verbindet und in östliche Richtung weiter in Richtung der Ortschaft Luthe verläuft.

Neben der Kernstadt ist der Bahnhof in Wunstorf der zentrale Baustein. Er hat eine herausragende Bedeutung für die Mobilitätswende. Der Bahnhof in Wunstorf liegt im Knotenpunkt Hannover / Bielefeld / Bremen. 13.000 Ein- und Aussteiger nutzen den Bahnhof täglich.

Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes, welches mit großer Bürgerbeteiligung erstellt worden ist, wurde diese Route mit besonderer Bedeutung für den Radverkehr als „Leuchtturmtrasse“ herausgearbeitet.

Die Trasse soll im Ausbaustandard als Radvorrangroute ausgebaut werden. Ziel ist es, einen hohen Qualitätsstandard auf dieser Trasse zu erreichen. Damit verbunden ist auch die Bevorrechtigung gegenüber dem motorisierten Individualverkehr (MIV), wenn dies möglich ist. Die Trasse verläuft zu großen Teilen abseits der klassifizierten Straßen, was die Möglichkeit eröffnet hat, die erforderlichen Standards (Breite 4,0 Meter, durchgehende Bevorrechtigung) zu erreichen. Der Ausbau der Route wird uns in den kommenden Jahren weiter beschäftigen - aber die Stadt konnte in den vergangenen 3 Jahren bereits viel umsetzen. Zur Erhöhung der Sicherheit außerhalb der Ortsdurchfahrten wurde eine mitlaufende Beleuchtung an der freien Strecke realisiert. Darüber hinaus konnte der Bau einer Radwegbrücke über die zukünftige Umgehungsstraße (Bundesstraße) umgesetzt werden. Es wurden Abstellanlagen und Servicepunkte umgesetzt, mit der Landwirtschaft in den Dialog getreten und Markierungen für mehr Rücksichtnahme umgesetzt. Für die Anbindung der Ortschaft Luthe wurden intensive Abstimmungen für die Umsetzung einer Fahrradstraße vorangetrieben und am Dreh- und Angelpunkt, dem Bahnhof konnte der vollautomatische Fahrradturm und diverse B+R-Anlagen in Betrieb genommen werden.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Mit dem Projekt möchte die Stadt Wunstorf ihren Bürgerinnen und Bürgern eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr anbieten. Die angestrebten Fahrzeiten mit dem Fahrrad (Endpunkt / Bahnhof) sind nach vollständiger Realisierung mit denen des MIV vergleichbar.

Durch den stringenten Ausbau zur Radvorrangroute wird neben einer Beschleunigung auch an der Verkehrssicherheit, dem Komfort und Service für Radfahrende gearbeitet.

Die intermodalen Wegeketten innerhalb des Umweltverbundes werden gestärkt. Damit wirkt sich das Projekt positiv auf die Themenfelder Klimaschutz, Luftqualität und Immissionen aus.

Aufgrund der positiven Rahmenbedingungen (Fokussierung auf eine Vorrangroute) ist es auch gelungen, eine große Erreichbarkeit (Nutzen) bei gleichzeitig optimierten Aufwendungen (Kosten) zu generieren. Damit stellt das Projekt eine Abkehr des oft verwendeten Gießkannenprinzips dar, was die Handlungsspielräume bei kleiner werdenden finanziellen Spielräumen verbessert.

Das Projekt kann auch eine Anregung für andere Kommunen sein, sich auf wesentliche Bausteine mit hohem Kosten / Nutzen Faktor zu fokussieren.

Was hat Sie bzw. Ihr Unternehmen motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Die Verkehrswende findet vor Ort in den Kommunen statt. Die Stadt Wunstorf möchte mit diesem Projekt einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leisten und die Stadt noch lebenswerter machen.

Als Stadt Wunstorf können wir das nur in Zusammenarbeit vieler Akteure vor Ort, aber auch in Kooperationen mit externen Akteuren wie z.B. Verkehrsdienstleistern und Straßenbaulastträgern schaffen. Wir arbeiten gemeinsam an der Förderung des Radverkehrs und an einer Attraktivitätssteigerung.

Alleine schafft man keine Verkehrswende.

Hat sich seit der Auszeichnung etwas bei Ihnen verändert? Erhalten Sie z.B. mehr Aufmerksamkeit, Aufträge oder Nachfragen?

Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn alle Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden. Es gibt aktuell noch viele Vorbehalte in der Bevölkerung. Nicht alle verbinden mit dem Thema „Verkehrswende“ ausschließlich positive Erwartungen. Am Ende muss das Produkt überzeugen. Nur wer eigene positive Erfahrung macht, wird am Ende das Auto stehen lassen. Daher muss die Qualität der Radverkehrsinfrastruktur deutlich verbessert werden. Es ist aber auch noch viel Überzeugungsarbeit erforderlich. Persönlich freut es mich aber immer besonders, wenn mir Umsteiger vor Ort dann ihre positiven Erfahrungen mitteilen und mich in der Zielrichtung der Verkehrswende stärken.

Die Auszeichnung hat dazu beigetragen, das Thema weiter zu befördern. Menschen für das Thema zu gewinnen. Es ist aber auch für alle, die an diesem Thema arbeiten, eine Anerkennung, die zeigt, dass die Stadt Wunstorf auf dem richtigen Weg ist.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Damit die Verkehrswende eine echte Chance hat eine Erfolgsgeschichte zu werden, sind verschiedene Faktoren von großer Bedeutung.

Zusammenarbeit:

Die Verkehrswende, insbesondere auf kommunaler Ebene, liegt nicht alleine in der Hand der Kommunen. Es gibt zahlreiche Akteure, die bei der Realisierung Mitverantwortung tragen. Verkehrswende ist eine Querschnittsaufgabe – man kann dazu in viele Fachrichtungen schauen. So ist das Straßennetz auf verschiedene Straßenbaulastträger aufgeteilt. Die Zusammenarbeit und die Prioritätensetzung müssen zusammenpassen. Wenn dies nicht gegeben ist, können sinnvolle Maßnahmen nicht umgesetzt und finanzielle Möglichkeiten nicht genutzt werden.

Planverfahren:

Planverfahren sind in fast allen Tätigkeitsbereichen der Kommunen zu Bürokratiemonstern ausgeartet, deren Abarbeitung unglaubliche Ressourcen verschlingen und in der zeitlichen Dimensionierung oft Jahre benötigen.

Dabei gibt es nur wenige Ausnahmen für kleine Maßnahmen, so dass der Aufwand bei kleineren, aber sehr sinnvollen Maßnahmen bisweilen nicht mehr zu rechtfertigen ist.

Förderungen:

Auch wenn durchaus Geld für Maßnahmen zur Verfügung steht, ist es oft sehr aufwendig und auch zeitintensiv, Fördergelder zu bekommen. Auch hier beträgt der Vorlauf mitunter anderthalb bis zwei Jahre.

Wenn wir etwas bewegen wollen, dann muss eine Entbürokratisierung auf den verschiedenen Ebenen stattfinden. Kommunen müssen Handlungsspielräume zurückbekommen.

In Hannover werden E-Busse und Straßenbahnen gemeinsam mit Energie versorgt. Möglich macht das ein besonders intelligentes Umspannwerk: ein sogenanntes Gleichstromunterwerk, kurz: GUW+. Die Bremsenergie von Straßenbahnen wird zurückgespeist und dafür genutzt, E-Busse aufzuladen. Müssen die Batterien der E-Busse irgendwann ersetzt werden, etwa weil ihre Reichweite nicht mehr für den täglichen Fahrbetrieb genügt, werden diese nicht einfach entsorgt. Sie werden im Gleichstromunterwerk weiter genutzt, um Bremsenergie zu speichern, Lastspitzen auszugleichen oder um die Stromversorgung aufrecht zu erhalten, wenn das Netz mal ausfällt.

| Wer? | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe, ALSTOM Transport Deutschland GmbH, ELPRO GmbH, Fraunhofer IVI, Dresden, M&P Motion Control & Power Electronics GmbH. TU Dresden |

| Was? | Das Gleichrichterunter werk in Hannover nutzt rückgespeiste Straßenbahnenergie, um E-Busse aufzuladen. Darüber hinaus werden E-Bus-Batterien, deren Reichweite nicht mehr für den täglichen Fahrbetrieb ausreicht, als Ersatzstromaggregate genutzt, wenn es zum Ausfall des Netzes kommt. |

| Seit wann? | Modellbetrieb seit Q2/2024 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Stärkung der Elektrifizierung im ÖPNV durch Batterie-Nachnutzung |

| Weitere Informationen | https://guwplus.de/index.php/de/ |

Worum geht es in Ihrem Projekt?

Tim Harmening: Das GUW+ ist ein „intelligentes Gleichrichterunterwerk“, das neben dem Gleichrichterwerk für die Stromversorgung der Stadtbahnen auch die Ladeinfrastruktur für unsere Elektrobusse und einen 2nd-Life Batteriespeicher aus alten Batterien von Elektrobussen auf der DC-Sammelschiene verbindet. Das Plus hinter GUW steht für die Erweiterung eines klassischen Gleichrichterunterwerks um intelligente Funktionen: Bei der ÜSTRA werden Elektrobusse und Stadtbahnen dank des GUW+ gemeinsam mit Energie versorgt. Die Bremsenergie der Stadtbahnen wird zurückgespeist und dafür genutzt, E-Busse aufzuladen. Müssen die Batterien der E-Busse irgendwann ersetzt werden, zum Beispiel weil ihre Reichweite nicht mehr für den täglichen Fahrbetrieb genügt, werden diese nicht einfach entsorgt. Sie werden im Gleichstromunterwerk weiter genutzt, um Bremsenergie zu speichern, Lastspitzen auszugleichen oder um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, wenn das Netz mal ausfällt.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Carsten Söffker: Die Mehrfachnutzung teurer Betriebsmittel führt zur schnelleren Amortisation von Investitionen (Synergie bei Unterwerken, 2nd-life-Nutzungskonzept für Traktionsbatterien). Darüber hinaus werden Lastflüsse technisch und wirtschaftlich optimiert. Damit bekommt der ÖPNV-Betrieb mehr Mittel, die Verkehrswende voranzutreiben.

Ingo Weber: Das intelligente Gleichstrom-Unterwerk GUW+ kann durch die KI-Steuerung des Softwaretools "EOS" (Energieoptimierungssystem) einen signifikanten Beitrag zur Verkehrswende leisten. Mögliche Anwendungen umfassen die Energieoptimierung, die Kappung von Lastspitzen sowie die Optimierung der Energiespeicherung.

Was hat Sie dazu motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Carsten Söffker: Es ist ein erklärtes Unternehmensziel von Alstom, unsere Kunden bei der Transformation zu „grüneren“ Transportsystemen bestmöglich zu unterstützen und Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben.

Tim Harmening: Die ÜSTRA ist stetig daran interessiert die Energieeffizienz der Infrastruktur und die Nachhaltigkeit im Allgemeinen zu steigern. Wir haben Nachhaltigkeit ausdrücklich zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmensentwicklung erklärt. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird aktiv bei allen Projekten mitgedacht. Unsere Stadtbahnen fahren CO₂-neutral und 2018 haben wir die Elektrobusoffensive zur Elektrifizierung der Innenstadtlinien ins Leben gerufen. Wer auf Elektromobilität im Busverkehr setzt, muss sich früher oder später mit der Frage beschäftigen, wie man sinnvoll und nachhaltig mit den Batterien umgeht, wenn diese für den Busbetrieb sinnvoll und nachhaltig mit den Batterien umgeht, wenn diese für den Busbetrieb.

Ingo Weber: Die Motivation der Elpro lag darin, die altbewährten Technologien einer Gleichstromanlage für die Energieversorgung des Nahverkehres mit zukunftsweisenden Technologien wie z.B. einem Vierquadrantensteller, einem 2nd-Life Batteriespeicher, E-Ladesäulen mit einer KI-Steuerung zu kombinieren und die Nutzungsdauer der Batterien von Elektro-Bussen zu erhöhen sowie Ressourcen zu sparen.

Hat sich seit der Auszeichnung etwas bei Ihnen verändert? Erhalten Sie z.B. mehr Aufmerksamkeit, Aufträge, Nachfragen etc.?

Tim Harmening: Wir sind als ÜSTRA natürlich sehr stolz, dass unser GUW+-Projekt mit dem Deutschen Verkehrswendepreis ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung hat dafür gesorgt, dass das innovative Projekt stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurde. Seit der Auszeichnung erhalten wir vermehrt Anfragen, sowohl von regionalen als auch von überregionalen Medien, wie die Technologie funktioniert und auch das Interesse unser Social-Media-Follower*innen ist groß. Zudem haben sich andere Verkehrsunternehmen bei uns gemeldet, die sich das GUW+ anschauen wollen, weil sie sich ebenfalls mit diesen Themen beschäftigen.

Carsten Söffker: Den Anstieg der Aufmerksamkeit kann ich bestätigen, konkrete Aufträge gibt es deswegen nicht – allerdings ist das Projekt auch eher „klein“ für die Größe von Alstom, so dass Veränderungen nicht unmittelbar sichtbar werden.

Ingo Weber: Auch ich kann die gestiegene Aufmerksamkeit bestätigen. Leider haben sich daraus noch keine nennenswerten neuen Projekte ergeben, da die Ressourcen in der Projektumsetzung bei den ÖPNVs nicht ausreichend vorhanden sind.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Carsten Söffker: Die Anreize für die „Wende“ müssen langfristiger abgesichert werden, damit zum einen Planungssicherheit bei den jeweiligen Auftraggebern besteht (das wird ja schon lange von vielen kommuniziert – Allianz pro Schiene, VDV, VDB …), zum anderen aber auch größere Planungs-, Umsetzungs- und Betriebskapazitäten geschaffen werden können, um mehr Verkehr auf der Schiene (oder zumindest nachhaltiger) zu bewältigen. Letzteres kommt manchmal etwas kurz. Hinzu kommt, dass meiner Meinung nach auch ein klares „Schrumpfungskonzept“ für diejenigen Verkehrsträger entwickelt und kommuniziert werden muss, die einen Anteil am Modal Split abgeben sollen!! Dies traut sich augenscheinlich niemand auszusprechen; stattdessen wird jeder Lobbyist mit Versprechungen und Subventionen bedient, damit ja niemand aufschreit. Aber wenn alle wachsen wollen/dürfen, gibt es keine Wende.

Tim Harmening: Die Verkehrswende ist ein essenzieller Baustein, um die Lebensqualität und den Umweltschutz zu stärken. Deshalb wünschen wir uns, dass noch mehr Menschen umdenken und ihr Verhalten ändern, auf den ÖPNV umsteigen und das Auto stehen lassen. Das können wir nur mit einem starken und modernen ÖPNV-Angebot schaffen.

Ingo Weber: Eine erfolgreiche Verkehrswende, die den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gerecht wird, erfordert ein sektorenübergreifendes Denken und Handeln. Bei der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sind Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung ist eine Gesamt-Energiebilanz notwendig, die alle beteiligten Energieträger, Energieerzeuger und -verbraucher in der urbanen Landschaft berücksichtigt. Sektorenübergreifende Entscheidungen sind dabei unerlässlich. Bürokratische Hindernisse und zersplitterte Strukturen von öffentlichen Unternehmen müssen überwunden und dem Ausbau des Nahverkehrs muss eine höhere Priorität in der Stadtentwicklung eingeräumt werden.

Nichts ist trauriger als der Anblick eines verwaisten und heruntergekommenen Bahnhofsgebäudes. Schließlich sollen die Bahnhöfe Reisende willkommen heißen, ihnen Unterschlupf bieten und sie bestenfalls auch mit Essen und Getränken versorgen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat das Problem schon 2018 erkannt und unterstützt vom brandenburgischen Infrastrukturministerium eine eigene Kompetenzstelle Bahnhof geschaffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen privaten und kommunalen Eigentümern von Bahnhöfen dabei, die Gebäude zu sanieren und sie mit Leben zu füllen. Ziel ist es, gemeinsam neue Nutzungskonzepte zu schaffen, die Bahnhöfe beleben und dadurch die Lebensqualität ihrer Umgebung deutlich steigern. Durch die Vermittlung von Kontakten zu Eigentümern, Planungsbüros und Fördermöglichkeiten werden hier Hürden abgebaut und Menschen vor Ort dazu ermutigt, sich für ihren Bahnhof einzusetzen. Bad Belzig, Beelitz, Ludwigsfelde und Velten sind nur einige der zahlreichen Beispiele, bei denen die Wiederbelebung gelungen ist.

| Wer? | Kompetenzstelle Bahnhof beim VBB |

| Was? | Durch die umfassende Beratung, Vernetzung und medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit sorgt die Kompetenzstelle Bahnhof dafür, die Sichtbarkeit von Bahnhöfen zu stärken und alten Empfangsgebäuden mit innovativen Ideen neues Leben einzuhauchen. |

| Seit wann? | 2018 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Verkehrsverlagerung durch die Unterstützung und Vernetzung zentraler Akteure beim Auf- und Ausbau belebter Bahnhöfe in Brandenburg |

| Weitere Informationen | https://www.vbb.de/vbb-themen/bahnhofsgebaeude-umfeld/kompetenzstelle-bahnhof/ |

Worum geht es in Ihrem Projekt?

Die Kompetenzstelle Bahnhof beim VBB (KSB) berät seit 2018 private und kommunale Eigentümer von Bahnhofsempfangsgebäuden (EG) in Brandenburg bei der Entwicklung und Sanierung. Hintergrund ist der hohe Handlungsbedarf und das Ziel, die Abwärtsspirale im Sinne eines attraktiven SPNVs zu stoppen. Mit viel Engagement werden für die EGs neue Nutzungskonzepte entwickelt, die neue Perspektiven und Chancen für das Land Brandenburg schaffen. Hauptaufgaben der KSB sind die Vernetzung von Akteuren, Unterstützung bei Fragen zu Förderprogrammen und Freistellungen sowie die Sichtbarmachung der Projekte durch Veranstaltungen und Infomaterialien. Zudem setzt sich die KSB für Lösungen struktureller Herausforderungen ein, um eine ganzheitliche Entwicklung der Bahnhöfe zu ermöglichen und zu verbessern.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Die KSB unterstützt Eigentümer*innen von Bahnhofsempfangsgebäuden an betriebenen Verkehrsstationen in Brandenburg, um Bahnhöfe zu attraktiven Willkommens- u. Aufenthaltsorten zu entwickeln. (Inter-) national gibt es Anfragen von Eigentümern und Forschungsprojekten, um die praktischen Erfahrungen der KSB zu nutzen. Die nachhaltige Entwicklung der oft denkmalgeschützten EGs reduziert Leerstand und Vandalismus am Bahnhof, was zu einer Belebung und Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls beiträgt. Dies fördert die Verkehrswende.

Was hat Sie bzw. Ihr Unternehmen motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Die KSB unterstützt Eigentümer*innen von Bahnhofsempfangsgebäuden an betriebenen Verkehrsstationen in Brandenburg, um Bahnhöfe zu attraktiven Willkommens- u. Aufenthaltsorten zu entwickeln. (Inter-) national gibt es Anfragen von Eigentümern und Forschungsprojekten, um die praktischen Erfahrungen der KSB zu nutzen. Die nachhaltige Entwicklung der oft denkmalgeschützten EGs reduziert Leerstand und Vandalismus am Bahnhof, was zu einer Belebung und Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls beiträgt. Dies fördert die Verkehrswende.

Was hat Sie bzw. Ihr Unternehmen motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Im Jahr 2016 hat der Landtag von Brandenburg den Beschluss gefasst, ein Bahnhofssanierungskonzept aufzulegen, das neue Nutzungen für alte Bahnhofsgebäude ermöglichen soll. In diesem Kontext wurde durch das Land zum 1. Juni 2018 die Kompetenzstelle Bahnhof im Land Brandenburg beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) eingerichtet. Das einst als Pilotprojekt gestartete Projekt „Kompetenzstelle Bahnhof“ (KSB) hat sich seit 2018 beim VBB als Erfolg erwiesen und wurde deshalb 2023 verstetigt.

Hat sich seit der Auszeichnung etwas bei Ihnen verändert? Erhalten Sie z.B. mehr Aufmerksamkeit, Aufträge oder Nachfragen?

Die Auszeichnung hat dazu beigetragen, dass die Kompetenzstelle Bahnhof sowohl beim VBB als auch allgemein in der Branche auf noch mehr Anerkennung und Akzeptanz stößt. Die Anfragen sind gestiegen aufgrund der Erwähnung in Zeitungsartikeln.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Die Kompetenzstelle Bahnhof wünscht sich, dass das Thema Infrastruktur (Schienenausbau + Bahnhof) auf Bundesebene ernst genommen wird. Es braucht gezielte Förderprogramme für Bahnhöfe, die eine gesamtheitliche Entwicklung fördern. Es braucht attraktive, sichere, saubere und gut zugängliche Verkehrsstationen, wozu auch ein reaktiviertes Bahnhofsgebäude gehört, welches bestenfalls sowohl dem Fahrgast als auch den Bewohner*innen vor Ort einen Nutzen bietet.

Zudem muss die im Dezember 2023 umgesetzte Gesetzesänderung des § 23 AEG rückgängig bzw. geändert werden. Freistellungen von bahngewidmeten Flächen werden seitdem verhindert. Dies führt dazu, dass „Ruinen“ am Bahnhof nicht abgerissen werden dürfen und ein Neubau, wie z.B. ein Fahrradparkhaus in massiver Bauweise nicht möglich ist. Der Schienenausbau muss voran gehen, aber es kann nicht sein, dass hierfür Flächen erhalten müssen, die vom Schienenausbau gar nicht betroffen sind und somit auch Projekte im Sinne eines attraktiven und gut genutzten SPNV/ÖPNV blockiert werden. Dafür braucht es eine schnelle Lösung.

Wenn Gesetze beschlossen werden, sollten vorher alle relevanten Fachplanungen beteiligt werden.

Wenn es eine Verkehrswende geben soll, dann muss investiert werden, d.h. in finanzieller und struktureller Hinsicht sowie mit einer umfassenden Weitsicht.

Angebote zu bündeln, ist meistens eine gute Idee – besonders wenn es sich um die Koexistenz vieler verschiedener Apps handelt, die sich alle einem Ziel verschrieben haben: dem sogenannten On-Demand-Verkehr. In Baden-Württemberg können Menschen inzwischen in mehreren Regionen mit nur einer App Linienverkehrsbusse, ÖPNV-Taxis oder Rufbusse nutzen. Was so selbstverständlich und einfach klingt, machte eine Menge Koordinierungsarbeit erforderlich: Es mussten gemeinsame Schnittstellen zwischen den verschiedenen Anbietern geschaffen werden für Buchung, Kontakt und Support. Die zentrale App macht es für die ÖPNV-Nutzer leichter und für die Anbieter durch die standardisierte Lösung kostengünstiger – für die Verkehrswende gerade im ländlichen Raum ein Gewinn.

| Wer? | SWEG Südwestdeutsche Verkehrs-GmbH |

| Was? | Die letzte Meile mit ein paar Klicks per App buchen? Dank bwrider ist genau das keine Zukunftsmusik im On-Demand-Verkehr mehr, sondern Freude am umweltfreundlichen Fahren in Südwestdeutschland. Möglich wird dieser Service, der im Hintergrund alle verschiedenen Angebote auf einer komplexen Plattform bündelt. |

| Seit wann? | Seit 2024 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Verkehrsverlagerung durch die Digitalisierung aller Mobilitätsangebote und eine benutzerfreundliche App |

| Weitere Informationen | https://www.sweg.de/de/service/aktuelles/sweg-fuehrt-on-demand-mobilitaetsplattform-fuer-baden-wuerttemberg-ein/ |

Worum geht es in Ihrem Projekt?

Das Projekt ist eine On-Demand-Mobilitätsplattform für Baden-Württemberg, betrieben von der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Die Plattform erleichtert die Implementierung von Bedarfsverkehren und die Digitalisierung bestehender Mobilitätsangebote.

Über ein einheitliches Frontend – die „bwrider“-App – können Bedarfsverkehre in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs beauskunftet und gebucht werden. Ein mandantenfähiges Hintergrundsystem sowie eine intuitive Fahrer-App ermöglichen Kommunen, Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen eine effiziente Steuerung ihrer Bedarfsverkehre.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Das Projekt unterstützt die Verkehrswende, indem es die Einführung flexibler und bedarfsgerechter Mobilitätslösungen erleichtert und einen fahrgastfreundlichen Zugang zu den Angeboten ermöglicht. Dank des mandantenfähigen Ansatzes können Ressourcen effizient genutzt und wirtschaftlich tragfähige Bedarfsverkehre, insbesondere im ländlichen Raum, geschaffen werden.

Durch die verbesserte Anbindung verschiedener Regionen wird die Abhängigkeit vom privaten Pkw auch in ländlichen und suburbanen Gebieten reduziert. Die geplante Ausweitung auf weitere Bediengebiete und Landkreise trägt dazu bei, den öffentlichen Verkehr attraktiver, einfacher und effizienter zu gestalten.

Was hat Sie bzw. Ihr Unternehmen motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Die Motivation hinter dem Projekt ist die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs und die Förderung nachhaltiger Mobilitätslösungen in Baden-Württemberg. Als intermodaler Mobilitätsdienstleister des Landes setzen wir auf innovative und ganzheitliche Ansätze, um den öffentlichen Verkehr zukunftsfähig zu gestalten. Daher möchten wir insbesondere die Aufgabenträger durch eine einfache „Plug & Play“-Lösung bei der Weiterentwicklung des ÖPNVs unterstützen. Die stetig wachsenden Buchungszahlen belegen den hohen Bedarf an flexiblen, digitalen und nutzerfreundlichen Verkehrslösungen.

Hat sich seit der Auszeichnung etwas bei Ihnen verändert? Erhalten Sie z.B. mehr Aufmerksamkeit, Aufträge oder Nachfragen?

Die Auszeichnung hat die Aufmerksamkeit auf unser Projekt erheblich gesteigert. Nach der Prämierung entstand beispielsweise Interesse aus anderen Bundesländern, die nun ebenfalls die Umsetzung einer landesweiten On-Demand-Plattform prüfen. Auch in Baden-Württemberg stehen wir weiterhin in engem Austausch mit Kommunen, die den Einsatz von bwrider als Teil der Weiterentwicklung ihres öffentlichen Verkehrsangebots in Betracht ziehen und freuen uns, demnächst auch ein Projekt mit Bezug zum automatisierten Fahren mit der Plattform zu unterstützen.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Öffentliche Verkehrsangebote benötigen Kontinuität und Zeit, um von Fahrgästen nachhaltig angenommen zu werden. Daher müssen die Finanzierungsmechanismen für den öffentlichen Nahverkehr langfristig geplant und gesichert sein, um hochwertige und wirtschaftlich tragfähige Mobilitätsangebote dauerhaft bereitzustellen. Ein verlässlicher Finanzierungsrahmen für die Aufgabenträger ist essenziell, um attraktive Angebote zu schaffen und mehr Bürger zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen.

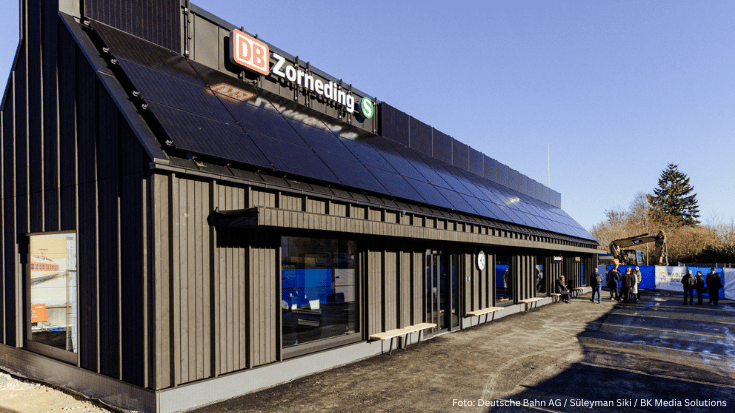

Kleinen Bahnstationen im ländlichen Raum fehlt es häufig an einem (einladenden) Bahnhofsgebäude. Dabei macht es den ÖPNV so viel attraktiver, wenn Reisende einen Warteraum haben und sich mit Kaffee oder Snacks versorgen können. Die Deutsche Bahn hat daher ein Konzept entwickelt, wie man ohne horrenden Planungsaufwand und ohne ausufernde Baukosten solche kleinen grünen Bahnhöfe bauen kann. Die Empfangsgebäude werden in vorgefertigten Modulen errichtet und können individuell an den jeweiligen Standort angepasst werden. Gebaut werden sie zum Beispiel aus regionalem Holz, wie im bayerischen Zorneding. Für den umweltfreundlichen Betrieb der kleinen Gebäude kommen Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen zum Einsatz, sodass CO2-Emissionen deutlich reduziert werden können. In den nächsten Jahrzehnten sollen weitere kleine grüne Bahnhöfe entstehen. Die Jury sieht darin einen innovativen und nachhaltigen Ansatz, den Zugang zum ÖPNV attraktiver zu machen und mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen.

| Wer? | DB InfraGo AG |

| Was? | Mithilfe vorgefertigter Module aus nachhaltigen und regionalen Materialien ist es der DB InfraGo AG gelungen, ein Konzept zu entwickeln, mit dem schnell und flexibel Bahnhöfe in ländlichen Räumen gebaut werden können, ohne dass Kommunen einer hohen Planungsaufwand oder Kostenrahmen in Kauf nehmen müssen. |

| Seit wann? | Seit 2023 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Durch das nachhaltig angelegte Baukonzept, werden an kleinen Orten funktionale und ästhetische Bahnhöfe geschaffen, die ihren Gästen Zugang zum SPV gewähren und gleichzeitig mit ihren Bedürfnissen verbindet. |

| Weitere Informationen | https://www.deutschebahn.com/de/konzern/Aktuelles/Kleiner-gruener-Bahnhof-Zorneding--12593954 |

Worum geht es in Ihrem Projekt?

Unser Projekt „Kleiner Grüner Bahnhof“ verfolgt das Ziel, Bahnhöfe nachhaltiger, ressourcenschonender und effizienter zu bauen. Die Pilotstandorte in Zorneding und Haar zeigen, wie modularer Holzbau und vorgefertigte Elemente den Bauprozess beschleunigen und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität für Reisende verbessern. Durch die Kombination aus Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und nachhaltigen Materialien reduzieren wir die CO₂-Emissionen deutlich und schaffen ein zukunftsorientiertes Bahnhofsmodell.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Ein attraktiver Bahnhof ist ein entscheidender Faktor, um mehr Menschen für die Bahn als klimafreundliche Mobilitätslösung zu gewinnen. Unsere Kleinen Grünen Bahnhöfe bieten moderne, barrierefreie Wartebereiche, verbessern die Aufenthaltsqualität und schaffen mit nachhaltigen Bauweisen ein positives Signal für den Umwelt- und Klimaschutz. Zudem zeigt das modulare Baukonzept, wie sich Bahnhöfe schnell und effizient modernisieren lassen, was den Ausbau des Schienenverkehrs unterstützt.

Was hat Sie bzw. Ihr Unternehmen motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Die Bahnhofsgebäude vieler kleiner und mittelgroßer Stationen sind entweder stark sanierungsbedürftig oder gar nicht mehr vorhanden. Gleichzeitig fehlt es oft an Infrastruktur für Reisende, wie wettergeschützte Wartebereiche oder Serviceangebote. Unser Ziel war es, mit einem skalierbaren, nachhaltigen und wirtschaftlichen Modell eine Lösung zu entwickeln, die schnell umgesetzt werden kann und gleichzeitig den steigenden Anforderungen an Klimaschutz und Aufenthaltsqualität gerecht wird.

Hat sich seit der Auszeichnung etwas bei Ihnen verändert? Erhalten Sie z.B. mehr Aufmerksamkeit, Aufträge oder Nachfragen?

Die Auszeichnung hat die Aufmerksamkeit für unser Konzept noch einmal deutlich erhöht. Wir erhalten verstärkt Anfragen aus verschiedenen Regionen, die das Modell für ihre Bahnhöfe übernehmen möchten. Auch intern innerhalb der Deutschen Bahn hat sich das Projekt weiterentwickelt: Die Erfahrungen aus Zorneding und Haar fließen in die Planung weiterer Standorte ein, um das Konzept deutschlandweit auszurollen. Gleichzeitig arbeiten wir an Konzepten wie wir nicht nur neu bauen, sondern auch wie wir Bestand und Neubau kombinieren können.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Um die Verkehrswende zu beschleunigen, braucht es neben einem attraktiven Bahnangebot auch eine Infrastruktur, die mitwächst. Wir müssen schneller planen und bauen können – nachhaltige Bauweisen wie der modulare Holzbau können hier eine Schlüsselrolle spielen. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen entscheidend, um Bahnhöfe als moderne Mobilitätsknoten zu entwickeln, die Bus, Fahrrad und Bahn optimal verknüpfen. Der politische Wille zur Beschleunigung von Planungsprozessen und eine konsequente Förderung nachhaltiger Bauweisen sind zentrale Hebel für den Erfolg.

| Wer? | Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV) |

| Was? | Das PlusBus-Konzept wurde 2013 vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) eingeführt. Über 40 PlusBus-Linien sorgen heute mit direkten Verläufen, kurzen Taktzeiten und einer guten Anbindung an wichtige Verknüpfungspunkte für optimale Verbindungen und Anschlüsse. Der Erfolg des PlusBus-Konzepts lässt sich nicht nur an einer Steigerung der Fahrgastzahlen (teilweise über 50 %) ablesen, sondern auch an der Übernahme des Konzepts durch andere Verkehrsverbünde (z.B. in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein). |

| Seit wann? | Einführung 2013 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Verkehrsverlagerung vom Auto auf den öffentlichen Verkehr, Integration von Verknüpfungspunkten (i.d.R. Bahnhöfe), Vorbild für andere Verkehrsverbünde |

| Weitere Informationen | https://www.plusbus-deutschland.de/ |

Können Sie das Projekt in kurzen Worten beschreiben?

Der PlusBus ist eine Busmarke, die ein Qualitätsversprechen an den Fahrgast, insbesondere im ländlichen Raum gibt:

Was hat Sie Hr. Lehmann bzw. ihren Verkehrsverbund dazu motiviert, dieses Projekt „PlusBus“ zu entwickeln?

Da gab es vor etwa 10 Jahren drei zentrale Impulse:

Zunächst gab es die immer wiederkehrende Ansicht aus Gesprächen mit den Stadtverwaltungen und den Menschen im MDV-Gebiet, wonach die Busse in den Landkreisen alle nur für Schulfahrten unterwegs seien. Außer uns Fachleuten wussten nur wenige Einwohner, dass der Bus eben nicht nur die Schulen bedient, sondern auch andere Ziele ansteuert! Man muss jedoch auch sagen, dass wir den ÖPNV vor 10 Jahren auch öfters am eigentlichen lokalen Bedarf vorbei und den örtlichen Gegebenheiten nicht angemessen organisierten.

Dann gab es die einmalige Chance, im Rahmen der Inbetriebnahme des neuen Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes unsere Region noch „feingliedriger“ zu erschließen und die Wirkung des SPNV auch dorthin zu tragen, wo keine Schiene liegt – nämlich mit dem Bus in die Landkreise im Vor- oder Nachlauf zum Zug!

Mit Blick auf die demografische Entwicklung vor 10 Jahren, wollten wir mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen in ihrer Region eine Zukunft sehen und in den gerade sanierten Städten und Ortschaften der Landkreise bleiben, anstatt in die Oberzentren umziehen zu müssen.

Also haben wir uns mit einem Team von Verkehrsplanern, Marketingexperten und mit Unterstützung von Dritten auf den Weg gemacht, die Vielzahl der damals über 400 unterschiedlich gestalteten Buslinien innerhalb des MDV zu strukturieren. Im Ergebnis haben wir die Marken PlusBus, TaktBus und StadtBus inhaltlich definiert und dafür ein passendes Markenbild entwickelt.

Parallel dazu haben wir begonnen, die Busnetze im MDV-Gebiet neu zu planen: die Bedienstrecken, die Anzahl der Haltestellen sowie die Knotenpunkte für das Umsteigen in andere ÖPNV/SPNV-Linien wurden an ganz vielen Stellen neu konzipiert. Hier gilt unser großer Dank Hr. Prof. Heiner Monheim, der uns mit seinen Kollegen und ganz viel Leidenschaft fachliches „Know-how“ vermittelt hat.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Die Etablierung von aktuell 44 PlusBus-Linien sowie weiteren 18 TaktBus-Linien hat das Nahverkehrsangebot im MDV-Gebiet qualitativ deutlich zum Besseren verändert!

Außerdem hat die Diskussion über die Notwendigkeit neuer Busnetze und besserer Qualität bei den zuständigen Aufgabenträgern, den Verkehrsunternehmen, bei uns im MDV-Gebiet und vor allem bei den politischen Mandatsträgern auf der lokalen- und der Landesebene einen „verrückten Blick“ auf den ÖPNV erreicht, im Sinne von infrastruktureller Notwendigkeit, Lebensqualität und positiver Wirkung auf Raumentwicklung sowie Wirtschaft.

Bei manchen lokalen Busnetzen im MDV-Gebiet sind wir noch nicht so weit gekommen, wie unsere Ideen und Vorschläge es vorsahen. Aber gemeinsam mit den Landkreisen und den Verkehrsunternehmen haben wir an vielen Stellen im MDV tatsächlich in Größenordnungen Neuerungen umgesetzt. Das gelang auch, weil wir zusammen mit unseren MDV-Gesellschaftern (Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern) ganz viele Prozesse für die Implementierung von neuen ÖV-Angeboten beschleunigten. Hier sammelten wir reichlich Erfahrung, Veränderungsprozesse erfolgreich durchzuführen: ob mit den Verkehrsunternehmen, den Landkreisen, den Genehmigungsbehörden oder mit den Ländern.

Konkret bedeutet dies:

Innerhalb von wenigen Monaten wurden beispielsweise 85 neue Haltestellen im Landkreis Leipzig geschaffen. Dafür haben veränderungsbereite Bürgermeister sogar PKW-Parkplätze im innerstädtischen Bereich aufgegeben.

Der Freistaat Sachsen finanziert seit 2019 zusätzliche Busleistungen mit 1,80 €/km, wenn diese die Kriterien des Plus- oder TaktBusses erfüllen. Das Land Sachsen-Anhalt finanziert landesbedeutsame Linien mit, die unter das Qualitätsdach von Plus- und TaktBus fallen.

Das Busunternehmen Regionalbus Leipzig GmbH hat für den erfolgreichen Ausbau der Busleistung das Personal um 32% erhöht, ebenso den Bestand an Fahrzeugen (+16%) und Infrastruktur (erweiterter Betriebshof).

Bürgermeister, Ärzte, Wirtschaftreibende, Berufsschulen und Politiker kommen heute auf die Landkreise als Aufgabenträger oder die Busunternehmen und den MDV zu, mit dem Wunsch, das System weiter vor Ort auszubauen.

Im Landkreis Leipzig konnten wir beispielsweise sehr konkret nachweisen, dass seit der Einführung der neuen Bussysteme und der neuen Netze die Anzahl der Fahrgäste nicht mehr sank, sondern um 20% anstieg (zunächst bis zum Beginn der Pandemie).

Unser Branchenverband VDV hat das Plus- und TaktBus-System unterstützt, so dass heute die Marke in 6 weiteren Bundesländern unter einheitlichen Qualitätskriterien angeboten wird. Der MDV als Lizenzgeber achtet sorgfältig darauf, dass diese Qualitätskriterien auch umgesetzt werden.

Meiner Meinung nach ist dies insgesamt eine sehenswerte Bilanz – insbesondere für die Nahverkehrsbranche, welcher es gelegentlich aus verschiedenen Gründen schwerer fällt, Veränderungsprozesse mit entsprechender Geschwindigkeit zu realisieren.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Die Bundespolitik muss das Zielbild der Verkehrswende und die für sie wesentlichen Instrumente klar benennen. Unser Branchenverband hat dazu ein hervorragendes Zielbild ausgearbeitet, das kann und sollte die Bundespolitik sehr gern aufgreifen.

Die Landespolitik muss verwaltungsärmer und klarer in ihrer Zielerwartung die zur Verfügung gestellten Bundesmittel ausreichen. Und sie muss den Mut haben, sich dabei auf die wesentlichen erfolgversprechenden Themen zu konzentrieren.

Die Kommunalpolitik muss die Kraft haben, gemeinsam mit den Nahverkehrsunternehmen vor Ort Veränderungen – auch gegen den Widerstand kleinerer Skeptikergruppen – schneller umzusetzen.

Die Nahverkehrsbranche muss deutlich schneller und innovativer agieren. Wir müssen uns für die Umsetzung qualitative und quantitative Zwischenziele setzen, diese kritisch prüfen und gleichzeitig mutig angehen. Lasst uns in der Branche einige „Königreiche“ auflösen und dafür mit gemeinsamen Standards die Wiedererkennung, die Einfachheit des Zugangs und die Synergien für das Ziel einer gelungenen Verkehrswende angehen.

Der Bürger Steffen Lehmann wünscht sich, dass wir dem Nahverkehr sowie dem Rad, dem Fußgänger und den alternativen Share-Dienstleistern deutlich mehr öffentliche Finanzmittel und lokalen Raum geben, um die bisher oftmals erforderliche Notwendigkeit des eigenen Autos vor der Haustür bald auflösen zu können.

Mitteldeutscher Verkehrsverbund

Herr Ron Böhme,

Fachbereichsleiter Verkehrsplanung

ron.boehme@mdv.de

| Wer? | Stadtverwaltung Eberswalde |

| Was? | Das Fahrradparkhaus in Eberswalde bietet eine sichere, wettergeschützte und damit attraktive Abstellmöglichkeit für Fahrräder am Bahnhof. Die Fassade-, die Träger- und die Dachkonstruktion bestehen aus Holz; die Rampe und Böden aus Beton mit einer Gussasphaltdecke. Auf dem Dach sind eine Dachbegrünung (mit bienenweidefreundlichem Substrat) und eine Photovoltaik-Anlage zur Eigennutzung vorgesehen. Über fünf Eingänge erreichen alle Nutzergruppen die insgesamt 604 zur Verfügung stehenden Stellplätze. |

| Seit wann? | Eröffnung November 2021 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Attraktivierung der Alternativen zum motorisierten Individualverkehr und des Umstiegs vom und zum Schienenpersonen-Nahverkehr |

| Weitere Informationen | https://www.eberswalde.de/start/aktuell/eu-foerderung-efre-eler/projekte/fahrradparkhaus |

Können Sie das Projekt in kurzen Worten beschreiben?

Unser Fahrradparkhaus direkt an der Mobilitätsdrehscheibe – dem Hauptbahnhof Eberswalde – gelegen ist ein bislang einzigartiges Hybridbauwerk. Damit wird ein wichtiger Baustein in Richtung Radverkehrsförderung realisiert.

Hybrid bedeutet, dass die Fassade-, Träger- und Dachkonstruktion aus dem nachhaltigen Baustoff Holz bestehen. Nur die Rampe und Böden bestehen aus Beton mit einer Gussasphaltdecke. Auf dem Dach wurde eine Dachbegrünung mit bienenweidefreundlichem Substrat sowie eine Photovoltaik-Anlage (zur Eigennutzung) untergebracht.

Das 2-etagige Bauwerk ermöglicht aufgrund der insgesamt 5 Eingänge ein schnelles und unkompliziertes Abstellen für 604 Fahrräder. Im Erdgeschoss stehen 232 Stellplätze (komplett barrierefrei) als „Einzel- und Doppelparker“, sowie Fahrradboxen und Stellplätzen speziell für Lastenräder zur Verfügung. Im Obergeschoss existieren 372 Stellplätze als „Einzel- und Doppelparker“, welche über eine Rampe erreicht werden können.

Was hat Sie bzw. ihre Kommune dazu motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Für die Stadt Eberswalde ist eine nachhaltige und integrierte Verkehrsentwicklungsplanung schon immer von großer Bedeutung. Die Förderung des Radverkehrs nimmt hierbei einen wichtigen Stellenwert ein. Sowohl städtische als auch übergeordnete Prognosen belegen in den kommenden Jahren weiterhin einen stetigen Anstieg an Pendler:innen beim SPNV. Die Besonderheit ist hierbei, dass die Stadt Eberswalde täglich mehr Ein- als Auspendler zu verzeichnen hat. In diesem Zusammenhang ist die weitere Stärkung und Qualifizierung unserer Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof Eberswalde auch für die Zukunft unabdingbar.

Mit dem Bau des Fahrradparkhauses in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes ist ein weiterer Schritt zur nachhaltigen Mobilität erfolgt. Hier kann nun ein bequemes und sicheres Abstellen von insgesamt 604 Fahrrädern gewährleistet werden. Dabei wurden alle Nutzergruppen berücksichtigt. Neben Anlehnbügeln, Doppelparkern und Abstellmöglichkeit für Lastenräder gibt es auch Fahrradboxen (mit und ohne Ladefunktion). Somit konnten wir das Ziel erreichen, alle Nutzergruppen gleichermaßen zu berücksichtigen und Bürger:innen und Besuchern ein attraktives Abstellen des eigenen Fahrrades zu ermöglichen.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Ziel der Stadt Eberswalde ist es, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Modal Split, d. h. die Wege die mit dem eigenen Pkw zurückgelegt werden, zu reduzieren. Mit den im Mobilitätsplan 2030+ verankerten Maßnahmen soll der Anteil des Umweltverbundes am Gesamtverkehr deutlich gesteigert werden.

Der Bau des Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof Eberswalde ist hierzu ein wichtiger Schritt, da nicht nur die bestehenden Verkehrsmittelarten an der Mobilitätsdrehscheibe nachhaltig miteinander verknüpft wurden und damit der Umstieg auf den ÖPNV bzw. SPNV gefördert wird, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der motorisierten Verkehrsleistung im Bereich der nahräumlichen Mobilität geleistet wird – insbesondere auf dem Weg zum und vom Bahnhof. Hierdurch wird eine verkehrspolitisch getroffene Zielstellung unterstützt, die zu verbesserten verkehrlichen Verhältnissen in Eberswalde führen soll.

Bei dem Bau des Fahrradparkhauses wurde vorrangig auf den natürlichen und nachwachsenden Baustoff Holz gesetzt. Flankierend dazu wurden Solarmodule und ein bienenfreundliches Substrat für die Dachbegrünung eingesetzt.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Der Umstieg auf eine umweltfreundliche Mobilität kann nur gelingen, wenn alle Akteure ihre Aufgaben wahrnehmen und vorbildhaft vorangehen. Dabei darf es nicht sein, dass die Verantwortung nur in die kommunalen Hände gelegt wird. Insbesondere die Bundesregierung muss neben „Lippenbekenntnissen“ maßgeschneiderte Lösungen erarbeiten bzw. den nachgelagerten Ebenen Werkzeuge zur Zielerreichung bereitstellen.

Hierbei gilt es, die von Seiten des Bundes und Landes „aufgesetzten“ Fördermittelprogramme dahingehend zu schärfen, dass attraktive Förderquoten und Laufzeiten gewährleistet werden. Entsprechende Förderrichtlinien müssen es erlauben, ohne erheblichen bürokratischen Aufwand, Fördermittel zu akquirieren und geeignete Maßnahmen von der Idee bis zur Umsetzung anteilig finanzieren zu können. Es gibt nur wenige Kommunen, die passende Maßnahmen in der Schublade haben und nur auf ein passendes Förderprogramm warten zu brauchen.

Flankierend sollten die Landkreise zunehmend eine koordinierende und steuernde Rolle einnehmen, um zusätzlich entsprechende Fördermittel mit kommunalen Lösungen und Maßnahmen kurzfristig, zielorientiert zusammenzubringen.

Neben geeigneten Fördermittelprogrammen ist es auch entscheidend, dass der Landesbetrieb Straßenwesen ,als Baulastträger für die verkehrswichtigen innerörtlichen Landes- und Bundesstraßen in Eberswalde, die Ziele und Handlungsfelder sowie Projekte der integrierten städtischen Verkehrsplanung unterstützt und mitträgt bzw. diese zeitlich und räumlich abgestimmt realisiert.

Es muss auf dem Weg zur Verkehrswende ein ganzheitlicher integrierter Ansatz - auf allen Ebenen (Bund, Land, Landkreis und Kommune) - verfolgt werden. In diesem Zusammenhang ist die Mitnahme und frühzeitige Einbindung der Gesellschaft für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrswende – das heißt der Umstieg zu einer umweltfreundlichen Mobilität – unabdingbar.

Stadtverwaltung Eberswalde

Herr Soeren Bauer,

Baudezernat, Stadtentwicklungsamt, Verkehrsplanung

s.bauer@eberswalde.de

| Wer? | Träger des Zukunftsnetz Mobilität NRW sind der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) |

| Was? | Das Zukunftsnetz Mobilität NRW berät, unterstützt und vernetzt seine Mitgliedskommunen bei der Förderung einer nachhaltigen Mobilität durch ein zielgruppen- und standortbezogenes Mobilitätsmanagement. |

| Seit wann? | seit 2015 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Verankerung eines ganzheitlichen Mobilitätsmanagements in der kommunalen Verwaltung durch politische Zielvorgaben, eine Kommunikationsstrategie, abgestimmte Push- und Pull-Maßnahmen sowie ein regionales Miteinander – auch über kommunale Grenzen hinweg |

| Weitere Informationen | https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de |

Können Sie das Projekt in kurzen Worten beschreiben?

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ein kommunales Unterstützungsnetzwerk, das sich auf die Fahne geschrieben hat, die Mobilitätswende auf kommunaler Ebene anzugehen. Anspruch auf unsere Unterstützung haben alle Städte, Kreise und Gemeinden in NRW, die Mitglied in unserem Netzwerk sind. Mittlerweile sind das landesweit bereits zwei Drittel aller Kommunen. Im Kern beraten, qualifizieren und vernetzen wir unsere Mitglieder beim Aufbau eines kommunalen Mobilitätsmanagements. Das schafft die notwendigen politischen, prozessualen und kommunikativen Rahmenbedingungen, mit Hilfe derer Kommunen ihren Bürgerinnen und Bürgern attraktive Mobilitätsangebote jenseits des eigenen Autos machen können. Der Netzwerkgedanke spiegelt sich auch in unserer Organisation wider. Unsere regionalen Koordinierungsstellen sind bei den Verkehrsverbünden und Zweckverbünden im Land angesiedelt, also dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Nahverkehr Westfalen-Lippe. Gefördert wird das Zukunftsnetz Mobilität NRW maßgeblich vom Ministerium für Verkehrs des Landes Nordrhein-Westfalen.

Was hat Sie bzw. Ihr Netzwerk dazu motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Unsere Vision ist die Verbesserung der Lebensqualität in Stadt und Land. Bessere Luft, weniger Lärm, eine bessere Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, sichere Wege für die Kinder, eine bezahlbare Mobilität für alle und eine verlässliche Anbindung des ländlichen Raums bedeuten eine Ausrichtung der Verkehrspolitik auf eine Mobilität für Menschen. Verstärkt wird dieses Bestreben natürlich durch den notwendigen Klimaschutz im Verkehrssektor. Unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein zeitnahes und entschlossenes Handeln notwendig.

Die Mobilitätswende ist aber für die Kommunen eine echte Herausforderung. Der Wandel von der autoorientierten Verkehrs- und Siedlungsplanung zu einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung erfordert das Aufbrechen von Planungsmustern und Prozessen in Politik und Planungsverwaltungen, die sich über Jahrzehnte etabliert haben. Auf dieser Erkenntnis basiert die Idee des Zukunftsnetz Mobilität NRW: Die Mobilitätswende vor Ort kann nur gelingen, wenn die Mobilitätswende eindeutig politisch gewollt ist, von einer handlungsstarken Kommunalverwaltung umgesetzt wird und von der Zivilgesellschaft mitgetragen wird. Zur Gestaltung dieses Transformationsprozesses brauchen die Kommunen Unterstützung von außen und regionale Kooperation. Der zukunftsweisende Ansatz des Mobilitätsmanagements verbindet diese Elemente.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Wir beraten und begleiten unsere Mitgliedskommunen in drei Schwerpunkten auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung.

Mit unseren Angeboten zum Aufbau des kommunalen Mobilitätsmanagements erhalten die Kommunen wichtige Instrumente, den Transformationsprozess in der Verwaltung im Zusammenspiel mit der Kommunalpolitik erfolgreich anzustoßen und umzusetzen von der strategischen Planung über die Kommunikation bis hin zum Prozessmanagement. Mit unserem Lehrgang „Kommunales Mobilitätsmanagement“ bilden wir kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommunalen Mobilitätsmanager*innen weiter.

Der zweite Schwerpunkt liegt in der Beratung zur Aufstellung und Umsetzung eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts, das Maßnahmen des Mobilitätsmanagements mit Push-&-Pull-Maßnahmen verbindet, vom betrieblichen Mobilitätsmanagement bis zum Parkraummanagement. Insbesondere stellen wir die Bedeutung der Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens als wesentlichen Teil der kommunalen Verkehrsplanung heraus. Denn das Mobilitätsverhalten ist geprägt durch Gewohnheiten und Routinen. Mit unseren Angeboten zum zielgruppenspezifischen Mobilitätsmanagement z.B. für Betriebe, Schulen, Neubürger*innen können neue Mobilitätsroutinen etabliert werden.

Der dritte Schwerpunkt liegt in unseren Angeboten zur regionalen Vernetzung. Darauf legen wir großen Wert, sowohl in unseren Veranstaltungen und Schulungen als auch in der Projektplanung. Nur gemeinsam lassen sich die Verkehrsprobleme im Rahmen von Stadt-Umland-Beziehungen erfolgreich angehen. Die Verkehrsverbünde bieten sich hier als regionale Koordinierungsstellen für verkehrsmittelübergreifende Lösungen an und stärken somit den ÖPNV als Rückgrat der Verkehrswende.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Allein mit technischen Verbesserungen wie der Elektromobilität lassen sich die gesetzlich verankerten Klimaziele im Verkehrssektor nicht erreichen. Wenn der Wandel gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz wirklich gelingen soll, müssen wir den Pfad der traditionellen autoorientierten Verkehrspolitik verlassen. Das Umweltbundesamt bilanziert, dass die Behörden klimaschädliches Mobilitätsverhalten mit 30 Milliarden Euro jährlich fördern.

Der neue Pfad wird bestimmt durch postfossile und multimodale, öffentliche, digitale und entfernungsarme Mobilität. Auf Bundes- und Landesebene brauchen wir dazu eine gezielte Bevorzugung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes gegenüber dem motorisierten Individualverkehr, also Push-&-Pull-Maßnahmen. Im Ordnungs-, Planungs- und Steuerrecht als auch in den Förderkulissen müssen die Instrumente auf die Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung ausgerichtet werden.

Die Verbesserung des Angebots der Verkehrsmittel des Umweltverbundes ist eine wichtige Voraussetzung. Aber ebenso von zentraler Bedeutung ist eine Mobilitätswende im Sinne eines Wandels des Mobilitätsverhaltens – ein Kulturwandel auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Dieser lässt sich nicht erzwingen, aber er lässt sich durch ein gezieltes und umfassendes Mobilitätsmanagement wirkungsvoll gestalten und fördern. Bund, Länder und Kommunen haben wesentliche Hebel in der Hand, um dem Mobilitätsmanagement in Deutschland zum nötigen Durchbruch zu verhelfen, und sollten diese endlich gezielt nutzen.

Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW

Sitz: Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH

Glockengasse 37–39

50667 Köln

Tel.: (0221) 20 808 741

zukunftsnetz-mobilitaet@vrs.de

| Wer? | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH, ioki GmbH |

| Was? | Die On-Demand-Lösung ioki Hamburg ist in das Tarifsystem des Hamburger Verkehrsverbunds integriert und überbrückt die erste und letzte Meile. Die Shuttles (zumeist emissionsfreie Elektrofahrzeuge) lassen sich unkompliziert per App buchen und bringen die Fahrgäste bedarfsgerecht, für einen Aufpreis von 1,- € pro Fahrt und Person zum regulären HVV-Tarif, auf flexiblen Routen an ihr Ziel. |

| Seit wann? | Einführung 2018 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Verkehrsverlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr, gelungener Lösungsansatz für die letzte Meile am Stadtrand |

| Weitere Informationen | https://vhhbus.de/ioki-hamburg/ |

Können Sie das Projekt in kurzen Worten beschreiben?

Michael Barillére-Scholz: Mit ioki Hamburg startete 2018 einer der ersten On-Demand-Services in Deutschland. Statt nach einem festen Fahrplan und festgelegten Routen sind die beliebten ioki Hamburg-Shuttles flexibel und nach den Wünschen der Fahrgäste unterwegs. Die Buchung erfolgt unkompliziert per App. Das Angebot ist vollständig in den ÖPNV und damit in den Tarif integriert. Ein intelligenter Algorithmus bündelt im Hintergrund die Fahranfragen zu Fahrtgemeinschaften. Der innovative und digitale Service ergänzt das bestehende ÖPNV-Angebot und überbrückt so die erste und letzte Meile zur nächsten Haltestelle oder Bahnhof in städtischen Randlagen von Hamburg. Ebenfalls wichtig: Die eingesetzten Shuttles sind barrierefrei, so dass auch Rollstuhlfahrer*innen und Kinderwägen bequem mitfahren können.

Was hat Sie bzw. Ihr Unternehmen motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Toralf Müller: ioki und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) eint die Vision einer zukunftsfähigen und vor allem nachhaltigen Mobilität bei weniger Individualverkehr. In enger Partnerschaft haben wir individuelle Verkehrslösungen entwickelt – wie eng diese Partnerschaft ist, zeigt sich auch daran, dass der On-Demand-Service ioki im Namen trägt – von der Überbrückung der ersten und letzten Meile, über die Erschließung von Industriegebieten bis hin zur Verbesserung der Mobilität in ländlicheren Gebieten. Und das mit Erfolg: 2018 ist ioki Hamburg in den Hamburger Stadtteilen Osdorf und Lurup gestartet. Schon im Herbst 2019 kam mit Billbrook ein weiteres Bediengebiet hinzu. Im Rahmen des Forschungsprojekts RealLab HH startete die VHH auch in Ahrensburg sowie im Raum Brunsbek-Lütjensee-Trittau weitere On-Demand-Services. Beide Angebote laufen auch nach Abschluss des Forschungsprojekts erfolgreich weiter.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Toralf Müller: Seit 2018 haben über 600.000 Fahrgäste mehr als 2,6 Millionen Kilometer mit den ioki Hamburg Shuttles zurückgelegt. Diese Zahlen zeigen, dass flexible und bedarfsgerechte On-Demand-Angebote wie ioki Hamburg den ÖPNV sinnvoll ergänzen und einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Besonders beeindruckend ist, dass sich rund ein Drittel der ioki Hamburg-Fahrgäste für den On-Demand-Dienst entscheiden, obwohl ein Privat-PKW vorhanden ist. Die Begleitforschung der Technischen Universität Hamburg ergab außerdem, dass 72 Prozent der Fahrten mit ioki Hamburg-Shuttles zur Überbrückung der ersten und letzten Meile und intermodal von und zu Bus- und Schnellbahnhaltestellen genutzt werden. Jede einzelne Person, die sich für On-Demand-Shuttle und/oder Bus oder Bahn und gegen den PKW für diese Wege entscheidet, leistet jedes Mal aufs Neue ihren individuellen Beitrag zur Verkehrswende.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende noch schneller vorankommt?

Michael Barillére-Scholz: Mobilität ganzheitlich zu denken. Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Optimierung sollte immer der Fahrgast und sein individuelles Bedürfnis im Vordergrund stehen. Der öffentliche Nahverkehr muss nah an die Kunden und Kundinnen und an ihre Bedürfnisse, um eine echte Alternative zum privaten PKW zu sein. Maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Mobilität über Tarif- und Verbundgrenzen sowie Verkehrsmittel hinweg zu planen, sollte dabei im Vordergrund stehen. App-basierte Technologien mit modularer Software bieten hier alle Möglichkeiten, ob für den klassischen ÖPNV, On-Demand-Shuttles oder Mikromobilitätsangebote, ob fahrerbasiert oder langfristig auch autonom.

| Wer? | VTG AG, Vega International, Kässbohrer Transporttechnik GmbH |

| Was? | Unkomplizierte und kostengünstige Transportlösung für nicht kranbare Sattelauflieger, die den Gütertransport auf der umweltfreundlichen Schiene erheblich vereinfacht. Mittels r2L-Verlade-Korb können Trailer, aber auch LKW – ohne Rampe oder andere Einrichtungen – durch einen Terminalkrans oder Reach-Stackers vertikal in oder aus einem Doppeltaschenwagen gehoben werden. |

| Seit wann? | im Einsatz seit September 2018 |

| Beitrag zur Verkehrswende | Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene |

| Weitere Informationen | |

Können Sie das Projekt in kurzen Worten beschreiben?

Mit der Transport- und Umschlagtechnik ‚roadrailLink‘ (r2L) können auch nicht kranbare Sattelauflieger bahnfähig gemacht und auf der Schiene transportiert werden. Noch immer sind rund 95 Prozent der Sattelauflieger in der EU nicht kranbar. Kein Wunder also, dass rund 72 Prozent der Güter über die Straße transportiert werden – obwohl der Schienengüterverkehr sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger ist als der Transport per Lkw.

Der r2L-Korb macht 97 Prozent aller nicht kombifähigen Trailer kranbar. Es handelt sich hierbei um einen vollverzinkten Verladekorb, in den die Trailer hineingefahren werden. Mithilfe eines Terminalkrans oder Reach-Stackers kann der Korb dann mitsamt Trailer in oder aus einem Doppeltaschenwagen gehoben werden. Im Gegensatz zu anderen Systemen braucht es hier keine Laderampe oder ähnliches – der r2L-Korb kann überall im Terminal eingesetzt werden und ermöglicht so ein unkompliziertes Verladen des Trailers auf die Schiene.

Was hat Sie bzw. Ihr Unternehmen dazu motiviert, dieses Projekt zu entwickeln?

Als international führendes Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen mit der größten privaten Flotte in Europa treiben wir die Verkehrswende aktiv voran. Wir wollen die Schiene zukunftsfähig machen und unseren Kundinnen und Kunden eine Lösung bieten, die sie einfach adaptieren und in ihre Supply Chain integrieren können.

Die Herausforderung der Verkehrsverlagerung liegt darin, Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen. Lkw sind nach wie vor eine überzeugende Option für die „erste und letzte Meile“, weite Strecken sollten aber stets auf der Schiene zurückgelegt werden. Doch wenn die Güter erst einmal im Lkw verladen sind, gelangen sie nicht mehr auf die Schiene. Genau dort setzen wir an und sagen: Der gesamte Lkw-Trailer muss einfach und wirtschaftlich verladbar sein.

Welchen Beitrag leistet Ihr Projekt zur Verkehrswende?

Der r2L-Korb ermöglicht die sofortige und unkomplizierte Verlagerung von Transporten von der Straße auf die Schiene und verbessert die Integrierung des Schienengüterverkehrs in die Transportketten. Die innovative Transport- und Umschlagtechnik schafft so einen ökologischen Mehrwert, erhöht die Durchlässigkeit des Verkehrs und spart bereits heute CO2-Emissionen ein. Basierend auf den Referenzwerten, dass ein Lkw einen durchschnittlichen Dieselverbrauch von 33 Litern pro 100 km hat und der durchschnittliche CO2-Ausstoß von 1 Liter Diesel 2,615 kg entspricht, sind pro eingesetztem r2L-Korb bis zu 200 Tonnen CO2-Einsparungen im Jahr möglich.

Der r2L-Korb stellt die Schnittstelle für die verladende Wirtschaft dar. Weil unser vertikaler Lösungsansatz ohne lange Vorlaufzeit in etablierte und existierende Terminal- und Zugsysteme integrierbar ist, können wir schnell und flächendeckend Netzwerke aufbauen und den Zugang des nicht kranbaren Trailers auf die Bahn wesentlich vereinfachen. Diese unkomplizierte und schnelle Lösung stellt mit Blick auf die Kosten und möglichen Einsparungen von CO2-Emissionen ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis dar.

Was wünschen Sie sich, damit die Verkehrswende insgesamt noch schneller vorankommt?

Für eine erfolgreiche Verkehrswende braucht es intelligente Lösungen und ein flächendeckendes Intermodalangebot, aber auch eine größere Verbindlichkeit seitens der Politik. Durch eine verpflichtende Kranbarkeit bei neuen Lkw-Trailern beispielsweise könnten schnell deutlich mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Die zusätzlich benötigte Kapazität, die es bräuchte, um alle im Kombinierten Verkehr befindlichen Trailer zu verkranen, erfordert einen Ausbau der Terminals und eine Erweiterung der Gleisanschlüsse. Zudem sind Investitionen und Verbesserungen der Schieneninfrastruktur sowie eine Neustrukturierung der Kosten im Güterverkehr notwendig.

Auch bedarf es der Offenheit seitens der verladenden Wirtschaft, die Schiene bewusst in ihre Transportketten einzuplanen. Sensorik- und Telematiksysteme, die live Auskunft über Standort, Ankunftszeit und Zustand der Ladung geben, umweltfreundliche Angebote für temperaturgeführte Transporte oder eben die Vernetzung der Verkehrsträger Straße und Schiene durch Innovationen wie die Transport- und Umschlagtechnik r2L – in den letzten Jahren sind im Schienengüterverkehr viele neue Lösungen für Kundinnen und Kunden entwickelt worden, die gute Alternativen zum Transport über die Straße bieten.